東海大学建築会について

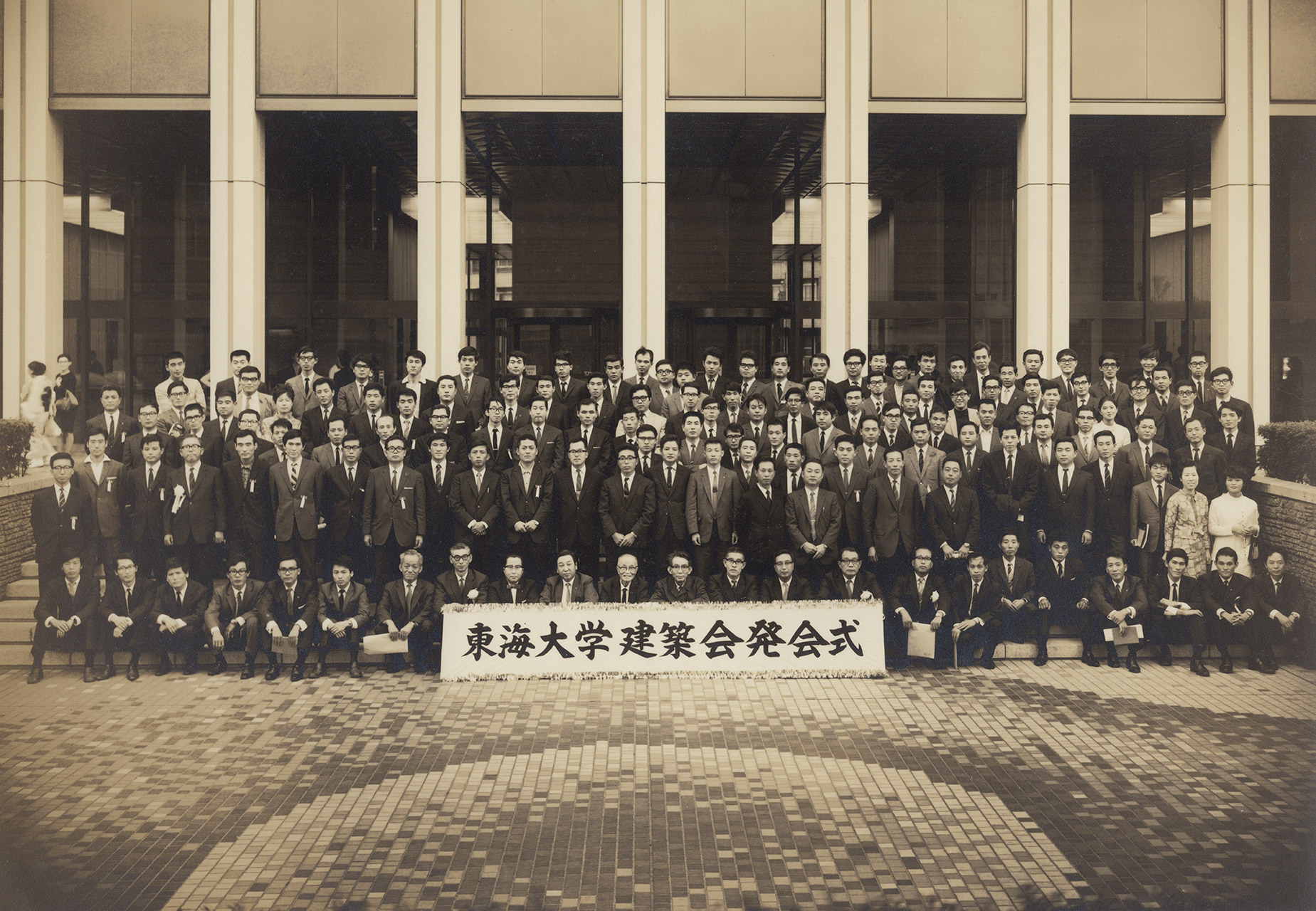

東海大学建築会は昭和23年から35年の卒業生が中心となり、昭和44年10月5日に設立されました。 令和3年現在、会員数は約17,600人。創設以来50年近く、東海大学建築学科に関わる方々をつないできました。

会員は建築学科の卒業生だけではありません。学生は入学と同時に自動的に建築会の会員となり、先生方も全員が会員です。建築学科の全ての在学生、卒業生、教職員、元教職員、建築学科に関わる全ての人が建築会の会員です。

建築会は事務局を湘南キャンパス内に置き、大学及び学科と連携して活動しています。学科同窓会として東海大学学園校友会に所属し、大学の同窓会とも連携しながら活動しています。

建築会では主に4つの活動を行っています。

KDA (建築会卒業設計賞審査会)

大学の学部4年生の卒業設計に対し、独自の審査会を開催しています。審査員は卒業生の建築家と、前年の最優秀賞受賞者。審査は公開で行われ、審査員と参加者との間で熱い議論が展開されます。学科とは違う審査会として学生の注目を集めています。

20・40同期会

毎年11月3日の建学祭・ホームカミングデーにあわせて湘南校舎で同期会を開催しています。どなたでも参加して頂けますが、特に卒業して20年目と40年目の卒業生に声をかけてお集まり頂いています。先生方も多数参加されるので、研究室の仲間で参加される方もいらっしゃいます。かつて学んだ湘南校舎で同期の友人や先輩後輩が集まるきっかけとして、また先生方の同窓会としても定着させたいと思っています。

建築かふぇ

講演会や見学会を開催しています。大学の先生方や社会で活躍されている卒業生に、お話を伺ったり現場を案内して頂いたりしています。卒業生同士だけではなく卒業生と学生がつながるきっかけになると共に、学生が実務の世界を知る機会にもなっています。肩の力を抜いて気楽に誰でも参加して頂けるイベントです。

アーキリード

建築会は会員16,000人を超える大きな組織に育ちましたが、一方、会員個人の活動の情報は共有されておらず、小さな魅力的なムーブメントも見過ごされてしまう現状がありました。そこで建築会では個人が考えた「事」が、育ち、つながり、更に積極的に活動を広げていく場として“アーキリード”というフィールドを作りました。会員の枠や建築というジャンルにとどまらず、私たち個人とつながっている、人・モノ・コトを、更につないで広げていく場所として“アーキリード”を皆さんに利用して頂きたいと考えています。個人やグループの活動やイベントの情報、求人やアルバイトの募集、受賞や出版のお知らせ、同窓会などの情報等々、個々の情報を元につながりが広がっていきます。ぜひ皆さんの情報をお寄せ下さい。“アーキリード”は建築(architecture)と葦(reed)から来る名前です。建築会は「考える葦」として、活動を「リード」していきたいと考えています。

運営組織 (2024・2025年度)

※ ( )内は卒業年度を記す

- 会長

- 富永哲史 (1989)

- 相談役

- 大谷徳義 (1962) 菅野宗武 (1962) 藤井衛 (1973) 杉本洋文 (1974)

- 顧問

- 中田正臣 (1965) 岩﨑克也 (1986)

- 副会長

- 森屋隆洋 (2006)

- 監事

- 田家光規 (1978) 千野朋彦 (1989)

- 事務局長

- 宮村匡介 (1991)

担当理事

- 事務

- 南雲茜 (2002)

- 会計

- 平本和也 (1990)

- 渉外

- 森田誠 (1989)

- 名簿

- 谷澤裕也 (2012)

- 学校学科

- 横井健 (特別会員)

- 教職員OBOG

- 山﨑俊裕 (特別会員)

- 学生支援

- 野村圭介 (2008)

- 建築かふぇ

- 横溝淳 (2006)

- KDA

- 伊藤州平 (2003)

- 同期会

- 鹿田健一朗 (1990)

- 作品展

- 森昌樹 (1994)

- 広報

- 高明里江 (2002)

理事

金子哲也(1975) 中島信吾(1976) 中江隆(1976) 佐々島宏(1977) 中野博之(1979) 神野洋(1980) 秀島民也(1981) 上田至一(1990) 志津野真武(1990) 野瀬和子(1991) 平本玲(1991) 十亀昭人(1992) 藤田大海(1996) 白子秀隆(1997) 鈴木裕一(1997) 竹内宏俊(1997) 篠原奈緒子(2001) 野口直人(2004) 上村育美(2004) 佐瀬和穂(2006) 井村英之(2007) 辻川巧(2015) 本井加奈子(2016)

「次代に継ぐ建築の未来」

会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。第32回の総会にて拝命致しました富永哲史です。ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。第32回の総会にて拝命致しました富永哲史です。ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。

2011年より会長を務めてまいりましたが、このたび7期目を迎えることとなりました。これもひとえに皆様の温かいご支援とご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。

私たちが共に歩んできた年月の中で、建築業界や社会全体は急速に変化し、さまざまな挑戦に直面しています。予測不能な時代にあって、柔軟性と創造性が求められる今こそ、私たち建築学科同窓生の力が重要です。私たちの専門性と経験をもって、これらの課題に立ち向かい、新たな価値を創造していくことが求められています。

私が会長としての任期を終え、後輩たちにバトンを渡す準備を進める中で、同窓会の未来をどう描いていくか、深く考えております。これからの時代にふさわしい支援の形を模索し、次世代の建築に携わる人により良い環境を提供するために、皆様と共に努力を重ねていきたいと考えています。

今後も同窓会の活動がより一層充実し、建築学科の発展に寄与できるよう、皆様のご意見やご協力を心よりお願い申し上げます。私たち一人ひとりの力が集まり、より良い未来を築くために、一緒に歩んでいけることを願っています。

どうぞ、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年7月

第9代会長 富永哲史

山田建築が次世代を育む!

東海大学湘南キャンパスは、創始者松前重義氏の理念を建築家山田守氏によって具現化され、近年、社会から注目され文化的価値が高く評価されています。私が入学したころの幼木も大きく育ち快適な環境都市のキャンパスが実現しており、おそらく2人が構想した姿を私たちが見ているのだと思います。

東海大学湘南キャンパスは、創始者松前重義氏の理念を建築家山田守氏によって具現化され、近年、社会から注目され文化的価値が高く評価されています。私が入学したころの幼木も大きく育ち快適な環境都市のキャンパスが実現しており、おそらく2人が構想した姿を私たちが見ているのだと思います。

私たち卒業生にとって建築を学ぶ原点であり、ここから多くの建築家や技術者が育ち、社会で活躍しています。戦後に誕生した大学とは言え、その歴史の経過の中で変化に対応しながら独自の教育理念のもと伝統を育んできました。キャンパスにおける山田建築の存在は大きく、老朽化してきましたが後世に保全しながら引き継ぎ、新設校舎を加えながら、我々の誇りを醸成する新たなキャンパスが創出されることを期待しています。

大学創設時に発足した歴史の長い学科同窓会は、学科と卒業生の親睦と交流を目的に大学の発展と共に活動してきました。私は非常勤講師時代の2001年に第8代会長に選出され、2004年に教員に就任したので学科と同窓会の融合する活動の充実を目標にしてきました。当時は建築界で活躍する卒業生の姿も徐々に増え、学生たちのお手本になってきました。学科の活動も忙しくなってきたので、2011年には第9第会長を富永哲史氏に引き継ぎ、新たな視点で若い世代の力を結集して改革を推進して多難な時代を推進していただきました。

2022年には、建築都市学部が創設され建築学科と土木学科が移設され、学科同窓会も引き継がれ、さらに次の世代へと引き継ぐ準備が整っていると聞いています。同窓会は歴史を経るごとに年齢差が広がりコミュニケーションが難しくなります。常に改革をしながら時代対応することが大切だと思います。

忘れないで欲しいのは、常に活動を社会に開き、社会で活躍する人材を大学と共に輩出し、温かく見守る環境づくりを継続しなければなりません。微力ではありますが私も今後の活動には関わって行きますのでよろしくお願いします。

最後に、学科と同窓会の益々の発展を祈念しております。

2024年7月

第8代会長/元東海大学教授 杉本洋文